準備ニュース10 準備ニュース 9 準備ニュース 8 準備ニュース 7 準備ニュース 6 ◆山本川でハゼの稚魚が大量死 ◆「広島カキ」はどこへ行くのだろうか ◆「竜(龍)頭の瀧」 ◆グループ活動紹介 「デポジット法制定ネットワーク広島」 ◆投稿コーナー ◆掲示板 ◆編集後記 準備ニュース 5 準備ニュース 4 準備ニュース 3 準備ニュース 2 準備ニュース 1 |

【準備ニュース6号】 | ||||

|

|

|||||

| 「広島カキ」はどこで生まれたか−そしてどこへ行くのだろうか | |||||

|

|

|||||

| 干潟漁業の消滅−埋め立てと新しい養殖方法 | |||||

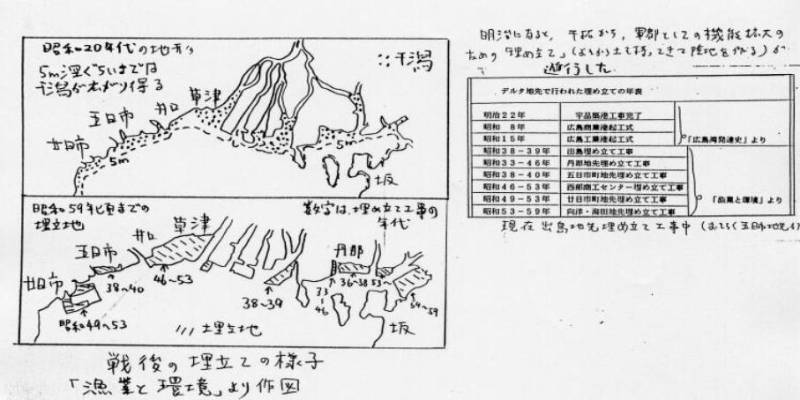

このような、干潟を利用した養殖方法は、漁場を平面的に利用するもので、大量生産は出来ませんでしたが、都市広島の排出する栄養分と、干潟自体が持つ天然の浄化能力と、太田川の洪水による干潟の浄化・更新によって、何百年間も、安定した恵みをもたらしてくれました。 最近の研究で、干潟には、珍しい生物の棲みかとしてだけでなく、海の汚染を防ぎ、きれいにしてくれる素晴らしい機能があることが分かってきているようです。例えば下水処理場では除去しにくい、とされている窒素についてみると、干潟1000ヘクタールには、10万人分の下水を処理する能力がある、といわれています。 では、なぜ、戦後、高度経済成長に歩調を合わせるように、カキの収穫量が爆発的に増えたのでしょうか。このことは、明治以降、この土地が歩むことになった道と深く関わっています。 日清戦争で大本営が置かれた広島では、軍都として軍需産業の拡大、物資輸送能力の拡大を図るために、商業港・工業港の整備を目的とする大規模な埋め立てが行われました。昭和15年にはじまった工業港建設によって、現在の広島市の陸地の大体の形が出来上がりました。埋め立ては、太田川河口の干潟をつぶしていくやり方で、漁民の反対を押し切る形で行われ、これによって、「広島かき」を生んだ広い干潟は急速に失われていきました。 |

|||||

|

|||||

干潟の破壊が進んでいた頃、昭和初年から広島県が干潟を利用しない養殖方法―筏式垂下養殖法の開発を進めました。開発当初は耐波性の問題などで普及しなかったようですが、戦後、孟宗竹を使った筏がコスト的にも耐波性にもすぐれていることが分かり、急速に一般化しました。 筏式垂下養殖法では、沖合いの筏に吊るしてカキを養殖する方法で、漁場の立体的利用(海面から下への垂直の方向の利用)―大量生産―が可能になり、生産性が飛躍的に向上します。縦20メートル横10メートルの筏一台で、24万個の殻付きカキが収穫されるといいます。この方法は、1950年代(昭和20年代後半)から急速に普及し、おかげでカキの収穫量は桁違いに増えていきました。 かし、大量生産が可能になった反面、今もなお解決できない矛盾を抱えることになります。それは、漁場の「老化」の問題です。 筏の下には大量のカキの排泄物が堆積し、海底付近は海水の入れ替わりが悪いために、水質の悪化を招きます。さらに、夏場はほとんど海水が縦方向に混ざらなくなるので、沈んだカキの排泄物を分解するのに酸素を消費し尽くした水―貧酸素水が形成されるようになりました。筏式養殖が盛んになって数年で、単位筏面積当たりのカキ生産量は低下し、海底付近の溶存酸素量も急激に減少してしまいました。ある意味では、カキ養殖も海洋汚染に寄与する形になってしまいました。 |

|||||

|

|||||

|

|

|||||

| 干潟漁業の誕生と発展 | |||||

| 干潟漁業の消滅−埋め立てと新しい養殖方法 | |||||

| カキを取り巻く状況の変化 | |||||

| 21世紀へ | |||||

| フリートーク | |||||