歳のせいか、最近は1年がやたら短く思える。1年というと、地球が太陽の周りを1周してくる時間で、その距離は9.4億kmとのことだが、地球は秒速29・8㎞で動いている。そんな速い乗り物に乗っている気はしないのに、それが不思議で仕方がない。

1年間を積み重ねて私も57歳になった。子どもの頃を思い起こせば長かったような、短かったような。人生100年、1世代20年。我が家にも孫が生まれて、4世代の家族だ。明治元年から数えて今年は139年目。幕末の志士坂本龍馬もそんなに昔の人ではない。しかし、1万年も前になると500世代を数えて、さすがに少し遠い感じがする。その頃、日本は土器の文化をもつ早期縄文時代であった。

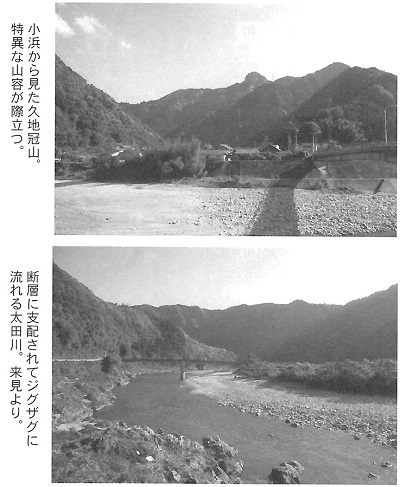

1万年前の太田川はどんな川だったのだろう。吉和冠山の火山活動は終わっており、苅尾山や天上山や阿武山はほぼ今のままの形で存在していた。ただ、久地冠山の特徴ある断崖は今と同じであったかどうか分からない。

落葉広葉樹や照葉樹に覆われたこれらの山の山裾をぬって、渓畔林の森の中を今の流路のとおりに太田川は流れていたに違いない。

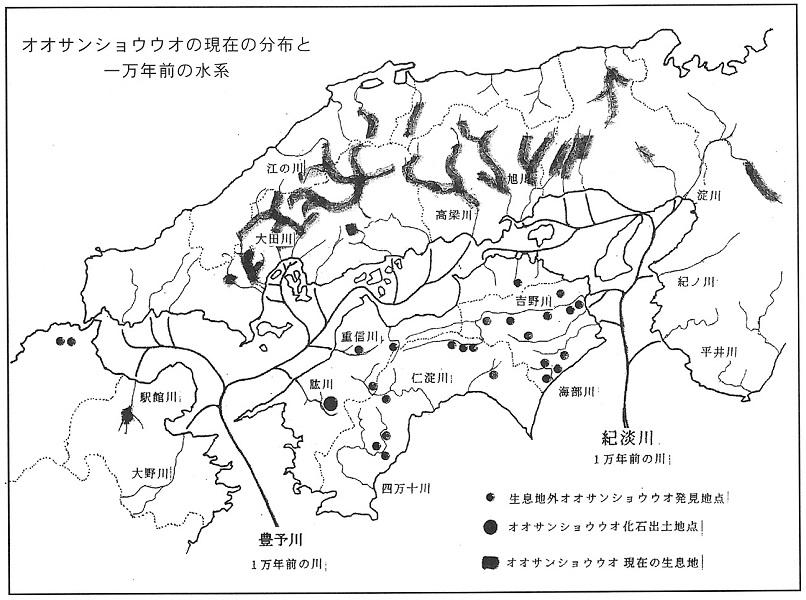

ところが、太田川の下流部は今の状態とは全く違っていた。1万年前には、瀬戸内は海ではなく、森に覆われた湿地状の平原であった。今の島々は少し高い山の頂きや尾根筋であった。その中を太田川は西へ流れ、愛媛県と大分・宮崎県の間を抜けて太平洋へ注いでいた。この大河を豊予川という。太田川は豊予川の一支流で、高梁川を最上流として、芦田川、沼田川、黒瀬川、八幡川、木野川、錦川、四国の重信川、肱川、九州の駅館川、大野川などを束ねる、今の西瀬戸と豊後水道を巡る大河であった。一方、東瀬戸と紀伊水道を巡るもう一つの大河があり、これを紀淡川という。紀淡川は旭川を最上流として市川、淀川、吉野川、紀ノ川などを束ね紀伊水道に抜ける大河であった。

1万年前の大河、豊予川と紀淡川の話は、元広島大学の地学者、桑代勲博士らにより発表された学説で、いろいろな地学書に紹介されている(『広島の地質をめぐって』鷹村、築地書館1979)。豊予川を俯瞰すると、今の太田川は豊予川の最上流を構成する源流域に過ぎない。すなわち、1万年前の人たちは、獣を狩ったり、漁労をしながら、今は見ることができない太田川の中流部や下流部ともいえる大河を見ていたことになる。幻と消えた太田川の中・下流はどんな流れだったのか、見たい気がする。

豊予川と紀淡川の学説は大変ありかたいもので、この学説により説明がうまくできるものも多い。オオサンショウウオも、というか私もこの学説の信奉者だ。オオサンショウウオの研究者の中では、四国で時々見つかるオオサンショウウオが中国地方からの人手による持込みなのか、本来生息していたものの生き残りなのか、定説がない。私は、四国はオオサンショウウオの生息地だと思っている。なぜなら、豊予川・紀淡川説によると、1万年前まで太田川と四国の重信川や肱川は同じ水系で繋がっていた。だから、太田川にオオサンショウウオがいるのなら、四国の川にいてもおかしくない。淀川水系にオオサンショウウオがいるのだから吉野川にいてもよい。広島県内のオオサンショウウオの分布を見ると、八幡川や沼田川のような短い川にも生息地が見られる。1万年前まではこれらの川と太田川とはオオサンショウウオの交流がおそらくはあったと思われる。九州に一箇所だけ明瞭なオオサンショウウオの生息地がある。宇佐市院内町の岡川で駅館川(やっかんがわ)の上流に当たる。なぜ、九州にオオサンショウウオの生息地があるのかを説明した人はなかったが、これも豊予川・紀淡川説で説明できると思っている。駅館川と太田川とは豊予川において繋がりのある同水系と考えられるからである。それから1万年が過ぎて、現在の分布は、海進により各河川が分断され、オオサンショウウオの生息地が衰え、瀬戸内に注いでいる短い川での生息が困難になってきている姿を見ているのではなかろうか。

ジグザグという言葉がある。実に、太田川はジグザグと流れている。それは広島県西部の山地が断層に支配されていて、並行して走る東北・西南方向の谷になっているからだ。その谷間を縫って、太田川はかわいそうなくらいジグザグしながら東南へと流れている。 ジグザグという言葉がある。実に、太田川はジグザグと流れている。それは広島県西部の山地が断層に支配されていて、並行して走る東北・西南方向の谷になっているからだ。その谷間を縫って、太田川はかわいそうなくらいジグザグしながら東南へと流れている。

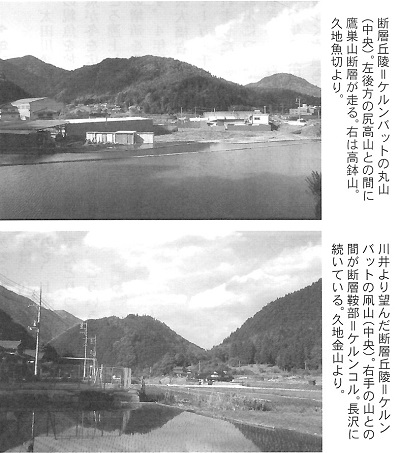

断層、と閧くと、私は胸が高鳴る。えっ、どこ、どこ?ということで、あちらこちらの断層を見に行ったものだ。でも、平日が休みの私は、たいてい一人で行くのでよく分からないままで帰ってくることが多い。20年前にもなろうか、県内に「押ヶ峠断層帯」という、国の天然記念物になっている有名な断層地形があると言うので見に行った。なにが有名なのかと言うと、断層が山の尾根を切った跡が一直線に並んでいるのだそうだ。地図で見ると、断層が尾根を切った跡が等高線のくびれとなっている。断層が通っているくびれの所は浸食が進み尾根が低くなっていて、断層鞍部=ケルンコルと呼ばれ、くびれの先のふくらみとなって残っている小山を、断層丘陵=ケルンバットと言う。押ヶ峠断層帯は、押ヶ峠から那須の集落まで、ケルンバットーケルンコルの山並みが一直線に続いているので、ここを断層が走っているのが分かるのだそうだ。ところが、戸河内の町を抜けて打梨を通り、立岩ダムのある手前の押ヶ峠という集落に来て、辺りの山を見回したが、どこが断層地形なのか全く分からずに帰ってきた。考えてみれば、ケルンバットーケルンコルが一直線に並んでいるような地形を見ようと思えば、眺める位置を選ばなければできない話だ。地図の上では確認できても、知らない土地に行ってすぐに確認できるものではないという失敗談になった。こうして、ケルンバットーケルンコル地形は見ることができない侭に何年かが過ぎた。

あるとき、私か住んでいる安佐北区久地の地図を見ていて、面白い地形に気がついた。真直ぐに流れている吉山川が黒谷・久地魚切の所で急に向きを変えてΩ状に張り出して流れているのだ。不思議なものに目がない私は、さっそくこれを調べることにした。するとΩ状の部分は古生層の岩でできていることがわかった。鷹巣山断層に沿って、柔らかい花崗岩を削りながら真直ぐに流れてきた吉山川が黒谷で硬い古生層にぶつかり、それを迂回して魚切方面に流れたためΩ状に張り出した流路になったのだ。迂回から戻った川は、また元の断層に沿って流れている。すなわち、Ω状の張り出しのくびれ部分はケルンコルなのである。確かにそこは低い鞍部になっていて峠道がついている。そして、張り出した部分は小山になっていて地元の人は丸山と呼んでいる。これがケルンバットなのだ。ケルンバットーケルンコルの地形がこんなに身近にあったなんて・・。

自分で考え、自分で見つけたケルンバットーケルンコルの地形。広島大学の先生は、ここにケルンバットーケルンコルがあることを知っていたのであろうが、私は何か大発見でもしたかのように嬉しかった。これが自然を科学する楽しさなのだ。

この鷹巣山断層は、さらに東北へと延びて、宇津で太田川を横切り、飯室の町をとおり鈴張へと続くが、その途中にもう一つ面白い地形を造っている。それは川井と長沢を直線で結ぶ山中にまるで地溝帯のような細長い低地が見られることだ。長沢の奥に立って飯室を見ると一直線の谷筋となり、これが断層谷であることが分かる。実は、川井・長沢の細長い低地はケルンコルなのだ。そして長沢の低地と並行してその北側に細長い山が残っている。これがケルンバットの小山なのだ。この小山を地元の人は凧山(ようずやま)と呼んでいる。太田川は凧山の北側を流れている。なぜ、太田川は川井・長沢間の低地を流れなかったのだろう。それは長沢に断層ができる以前に、すでに現在の流路を流れていたからなのであろう。鷹巣山断層は吉山川と鈴張川を造ったが、布・宇津問の太田川本流の流れを変えることはできなかった。 この鷹巣山断層は、さらに東北へと延びて、宇津で太田川を横切り、飯室の町をとおり鈴張へと続くが、その途中にもう一つ面白い地形を造っている。それは川井と長沢を直線で結ぶ山中にまるで地溝帯のような細長い低地が見られることだ。長沢の奥に立って飯室を見ると一直線の谷筋となり、これが断層谷であることが分かる。実は、川井・長沢の細長い低地はケルンコルなのだ。そして長沢の低地と並行してその北側に細長い山が残っている。これがケルンバットの小山なのだ。この小山を地元の人は凧山(ようずやま)と呼んでいる。太田川は凧山の北側を流れている。なぜ、太田川は川井・長沢間の低地を流れなかったのだろう。それは長沢に断層ができる以前に、すでに現在の流路を流れていたからなのであろう。鷹巣山断層は吉山川と鈴張川を造ったが、布・宇津問の太田川本流の流れを変えることはできなかった。

久地、この地は、かっては鉱山の町である。七昇してきたマグマが古生層に接触して、銅やマンガンの鉱脈を造っている。その中心は金山(かなやま)という地名で呼ばれ、その南には一つ町という花町があり、昔はにぎやかに栄えた地域である。南の幸の神(さいのかみ)には薬房があり、北の久地冠山の垂崖の下には眼病にきく冷泉があったという。その冷泉のことだが、土地の人に聞くと、今も少しは湧いているという。それはホウ酸水かラドン泉か。この記事が温泉屋さんの目に留まり、地元に温泉ができたらいいのになあ。太田川の流れを見ながら温い湯にはいりたいものだ。

180度向きを変えて吉山川に合流する細見谷の地形、津浪の百々山を巡る貫通丘陵地形、根の谷川の河川争奪地形など、太田川の複雑な流れは謎を含み面白さに充ちている。私にとって最大の謎は、加計から可部までの間を、太田川の本流が古生層の中を掘り割って流れていることだ。江の川は中国山地の脊梁部が隆起する以前からあった古い川であることがわかっている。太田川もそれに劣らず古い川なのであろうか。冗談、冗談。よく調べもしないで、いい加減なことを言うと叱られます。何故、何故、何故の謎だらけの川、太田川。分からないものほど魅力に満ちたものはない。

|