|

|

|

|

|

|

| ●若者放談(3) |

|

| 江の川のシグナルを見つけよう 牧江由太 |

2005年12月 第56号 |

|

生まれながらの無精がたたり、鏡を見るのが苦手だ。紅顔の美青年にはほど遠いので、たまに鏡をのぞくと自分のアラばかり目に付く。そしてまた鏡から遠ざかる。それだけが理由ではないが、リレーエッセイで僕だけがイメージ写真。ごめんなさい。両親が送って来た全身鏡が、独り身の僕に何を意味するのか。三十路に入り、身だしなみにも気を配らないといけないなぁと思い始めた。

きっかけは江の川だった。

|

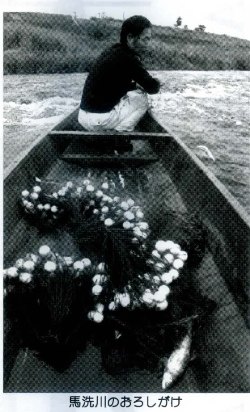

朝晩の気温が下がった10月下旬、落ち鮎漁の木舟に乗った。近所に住む漁師の竹本英樹さん(62)に頼んだら、快く了解してもらった。広島県北、三次市の中心部、江の川支流の馬洗川(ばせんがわ)で観光鵜飼が終わった9月から解禁される「おろしがけ」。川に入れた網をすぐに上げずに、数時間据え置く漁だ。

ベテランの竹本さんが後方に陣取りたくみに舟を操る。前方にバランスよく立った若手の枝崎辰夫さんが、川に網を下ろしていく。その真ん中に、特別な席を用意してもらった。

少し手を伸ばせば、水面に届く。川はまだ夏の温かさを残していた。午後10時を過ぎると橋の明かりが消えた。舟の前方につけたライトだけが黒い水面を照らす。下流から二人の息のあったコンビネーションで網が下ろされる。横揺れはほとんどない。素人でもみごとな操船技術が分かる。

翌日早朝、たくし上げるように網を上げていく。「おるか?」「見えましたよ。」二人の漁師と同様、魚影に心が躍った。用意したクーラーボックス2つがいっぱいになった。

ただただ感心している僕に。竹本さんが気になるひと言。「網の汚れがひどいんよ」。思えば、「アユを網から外しながら、パンパンと網を振るう姿があった。柿渋を塗った網から、落ち葉やごみが外れていく。竹本さんは網のヌメリで川の異変を実感していた。長靴で川底の石をまさぐると、泥がほこりのようにはがれて、水を濁らせた。

|

川好きの自負はあった。けれど、漁の舟に乗ることはおろか、獲ったばかりの鮎に触ったのも初めてだった。川の水に手を入れたのも何年ぶりだろうか。以前、広島に住んでいたときより、川が身近になっただけ「川についてあまり知らなかったんだな」と気づかされている。少し意識すると、いろんな川のシグナルが見えたり、聞こえたりしてくる。

三次市に住み始めて2年。清流のイメージのある江の川にも、富栄養化を示すシグナルは身の回りに結構ある。

昨年9月には、カゲロウの大発生を経験した。夕暮れごろから街灯の回りを飛び始めたカゲロウは、真夜中には路面に積り始め、車のヘッドライトに反射して光る。翌朝には無数の死骸が残った。ライトで焦がされたカゲロウは、異様な臭いを発していた。十数年前には、国道54号で信号待ちの車に、カゲロウの脂でスリップした車が追突する事故も起きたという。はかなさの代名詞のような命に対して失礼だが、こう大量だとどうも無粋だ。

|

河川敷のヤナギの木も、30、40年前には無かったという。豊富な川の栄養分を吸収してすぐに木が太ることに加え、護岸やダムの整備で大きな出水がなくなり、幼木のうちに流されることがなくなったのだ。

台風一過の江の川は、ヤナギの木にナイロン袋などのごみや草が引っ掛かって、悲しい風景になる。ブラックバスの繁殖や、寒バエシーズンの鵜の襲来など、異変は数え切れない。

川は気づかないシグナルをほかにも発しているかもしれない。 |

炊事や洗濯そして食料を得る場・・・。生活と密接していた川から人の影が遠ざかって久しい。どんどん生活が便利になっていくなかで、川のことは人任せ、行政任せでもよくなり、省みる機会が減っている。川は世の中を映す鏡と思うのである。

目をそらさずにしっかりと見るのは、最初のうちはちょっと苦痛かもしれない。鏡を見るのが苦手な僕のように。でも、ちゃんと覗いてやらないと、知らないうちに醜くなり、取り戻しがきかなくなるかもしれない。

江の川には、いいシグナルもある。

三次市の市民グループたちが約10年前から放流しているサケが戻ってきているのだ。竹本さんも昨年、落ち鮎の網にサケを掛けた一人。「サケに開けられた網の修繕が大変」と苦笑するが、「サケが上がって来るのは良い川の証よ」とまんざらでもなさそうだ。

素材の悪い僕が両親を喜ばせることはしばらくなさそうだが、江の川は元がいい。多くの人の関心が高まり、良いニュースが続くことを期待している。

|

|

|

| |

|