目次へ

太田川聞き廻りの記

その五 下駄造りの巻 2007年1月 第69号

◎落合村と松永

太田川流域農村において歴史的に特筆すべき産業ということになると、源流地域での「鉄」。ほぼ全域にわたる「麻」。上流域の「木炭」。中流域の「薪」。などがあろうが、これらは太田川流域に限らず県外の各地にもあったもので、限られた地区での特産品となると、河戸や口田での「柿」。古市の「麻糸」。川内の『野菜」上殿や井原での「紙」。などが挙げられようか。紙は県内では木野川(小瀬川)の紙が最後まで残って有名になり、太田川の方はやや記憶から遠ざかってしまったか。

他の生産地が有名になった為に元からある方が記憶から薄れた代表は落合の「下駄」であろう。現在、松永には履物博物館があって下駄だけでなく履物全般にわたって、過去〜現代と歴史的に履物全般を眺める史料を陳列している。その中で「松永下駄」もきちんと整理されて、「下駄は松永」という圧倒的なイメージを与えている。

そこで松永の下駄製造の歴史を見ると、

1、明治11年に丸山茂助なる人物が始めた。

2、明治38年に塩が専売になったことで失業者が増え、それを吸収して下駄職人を増やす。

3、明治40年頃から機械を入れ家庭産業から工場での大量生産に移行し、45年に工場数8。

4、昭和30年代中頃よりサンダル、スリッパなど履物全般へ生産領域を拡大。

5、昭和53年、創業百周年を記念して日本初のはきもの博物館を創る。

この中で3、4が松永を履物王国に成長させた理由である。

その松永に比して「落合下駄」はどうであったか。まず発祥の年代は遥かに古く、17世紀前半と書いたものもある。備中の人、吉備津屋清四郎なる人物が当時の諸木村にその技術を伝えたという。多分に伝説的な話だが、諸木に吉備津神社があることがその根拠だというのである。

年代は下って19世紀初頭の文化年間、天野屋多七なる人物が下駄の用材を得るために藩の許可を願い出た書面の控えがある。また数年後の文政初年には庄屋の中屋権右衛門が桐の用材を自由購入できるよう藩に願い出た。この時、藩の許可が下りたのは、下・中・上の三深川、中嶋、末光、岩ノ上、玖の各村で(後に諸木、末光、岩ノ上、玖の四ヶ村は合併して落合村となる)。この年代、製品の卸先は広島町中の限られた店であり、自由売りは出来なかったが、天保年間には自由となり備後、備中、出雲、伯耆、防長、四国、大阪までも積出して自由売りできるようになる。

というように近世においてこの地の下駄製造は独走していた。明治以後は広島市内に出て製造販売を行う人も現れ、明治後半期には市内の木履関係者の90%は落合村出身者であったという。明治37年から5年間の落合村での年間下駄製造量の平均は140万足、14万4千円(職人数336人)であった。

こうした落合下駄がその後伸び悩んだのは機械の導入の時期が遅かったことにある。松永では前に書いたように明治末に機械を入れて大量生産を始めたのに対して、落合ではやっと昭和になって工場形態をとる人が出てくるという差がある。また、松永では下駄の材料も雑木が主であり、安価で数多くということに徹していたようだが、落合では近世末から桐材を用い、職人技術を重視した。そして最後は昭和30年代、生活様式の変化が履物にも及んで下駄が日本人の暮らしから遠のいていく時期に、松永ではそれに合わせてサンダルなどの生産にも広く手を延ばしたのに対し、落合では着いて行けず、多くは廃業となったわけである。

◎職人の系譜

さて、松永との比較はそれくらいにして、落合の下駄職人の世界に触れてみよう。写真は玖村の旧寺本工場の外観である。寺本隆基氏がこの工場を建てたのは昭和6年で、昭和36,7年に廃業となった。寺本家は、善九郎−恵作−隆基−博と4代続いた下駄職人であった。善九郎の代は自分の工具一式を背負って備中方面への出稼ぎをしていた。自分で山を廻って材料を買い入れて、それを持って農家の納屋の一部を借りて仕事をする。我が家に帰るのは盆と節季だけといった生活であった。一方で、玖村や諸木へも外部からやってくる職人がいた。「渡り職人」と呼ばれる人たちで、住み込みで何年か働き、また他の地に移動するが中には居着いて所帯を持ち、その地の人間になる者もいた。職場では元帥と呼ぶ親方がいて、5~6人の職人を雇って仕事をする。それらの中には通いで来る地元の者と、住み込みの渡り職人がいるがどちらも常雇いである。また中には14~15歳で技術を習得しに来る者もいた。彼らは雑用をしながら3年間少しずつ技術を習得してゆく。元帥が抱えているこのような小集団は、その仕事場を含めて「職場」と呼んでいた。このような職場形態の木履生産は、落合地区では明治・大正を通じて殆ど変化なく続いた。

常雇い以外に用材買い入れの際にのみ雇ってくる木挽が居る。この木挽職人が原木を段切りして「マクラ」にし、それを皮を剥いで「カチコ」にし、積み上げて乾燥させる。マクラまでは木挽職人の仕事で、カチコにするのはまた臨時雇いにさせていたようである。そして乾燥したカチコから仕上げまでが職場における職人の仕事となるわけで、職人一人が一日で仕上げる数は20足程度、熟練工で30足だったという。

◎職人用語

マクラとかカチコとか言っても分かりにくいと思うので、下駄造りの過程を概説しておく。まず桐の原木買いである。古くは製造職人が自分で出かけて求めていたのがその後分業化して「買子」という職業が出来る。買子は毎年春に自分の馴染みの地区を歩いて桐の立木を買う。値段は木の太さで決まる。立ち木の地面から4尺5寸の高さ(目通り)の円周を巻尺で測り、一寸がいくらという計算で値段を出す。1尺以内は計算外なので、3尺あれば「2尺の木」という評価。2尺の木を10本買うと「1文買った」という。筆者は当時の買子の一人が作木村(現在三次市)にいたことを聞いて訪ねたことがある。その証言によると、「ひと春」に「百文買った」のが最高だったという。買った木は秋に伐る。買った時期から伐るまで日にちをおいて「寸を稼ぐ」のだ。それから馬車運送業者を雇って落合まで運ぶが、枝は切り落として別に運ぶ。枝は太い部分は箱にする業者がおり、細い部分は漁網の浮き木にする業者がいるので別々に運んだ。馬車は作木から一泊二日かかった。

さて、原木が職場に届くと前述のようにそれを8寸長さに段切りに…「マクラ」。さらに皮を剥いで「カチコ」に。それを高く積み上げて乾燥させる。

次に、カチコの中で柾目の良いものは糸鋸を用いて天板(足を当てる部分の板)とハマが一体となった一足分の下駄とする。これを「切り離し」すると言い、出来たものを「マモノ」と呼ぶ。それに対して天板に別にハマを付けた製品は「カランコ」と呼んだ。

戦後、強力な接着剤が現れるとそれまでは木屑として燃料にされていた部分も加工して接着、天板やハマに活用するようになる。天板が二枚接着や三枚接着があるようになると「天一」「天二」「天三」と呼ばれるようになる。図のように(横断面)マクラを二つ取った場合、端切れの部分を「コウラ」と呼ぶがそれも天板やハマに活用された。(左図参照)

なお、用語にも方言があり、

マクラ=イトコ

マモノ=ジキ

ハマ=コロ

左の方が一般的な呼び名、右がこの地域での呼び名と思われる。

◎博覧会への出品

明治11年に東京で開催された内国勧業博覧会に出品された下駄の中に、当時高宮郡諸木村の三人のものがある。

桐、鹿児島台 諸木村 西川丈平

桐、東台 同村 五石国平

桐、指歯 同村 田村常三郎

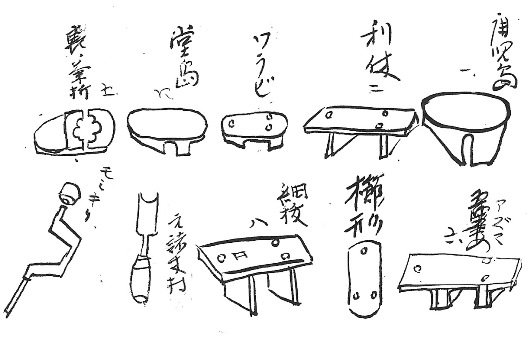

この品名、鹿児島台とか東台とかいうのはどんなものだか、これには諸木の森川家に伝わる文書類の中に簡単ではあるが図解されたものがあるので抽出しておこう。

一、「鹿児島」−吉原の芸者の中に薩摩の家中の侍と昵懇の者がいて…という話が裏にあったようで、特殊な女性向きの台。

二、「利休」−千利休の考案?日和下駄とも言う、とあり。

三、「ワラビ」−古い時代からのスタイルという。

四、「堂島」−大阪堂島より伝わったという。

五、その裏側で、諸木の尾崎某が大和の国から持ち帰った刃の湾曲したノミでの仕事が元祖という。

六、「吾妻」−160年前に江戸より伝わったという。東も同意と思われる。

なお、吾妻は江戸より伝わったものかも知れないが、この名の起源は信州吾妻村で宝暦年間以前よりミネバリの木で櫛や下駄を製造していたと書いたものがあり、それがこの名の発祥かもしれない。

下段の左の「モミキリ」という工具について面白い説明がついている。

「是ハ本村ノモノ大阪行キ此機械ヲ持チ帰リ当時人目ヲ忍ンテ納屋ノ二階テ密ニ精巧ノ仕事セリト云」

ノミ一本で仕事をしていた時代に、ドリルの出現は画期的だったろうし、それを独占して他を引き離そうとした功名心も、また他の職人に発見された時の情景も想像できる。

次回に続く幸田光温